李宁气排球专用球鞋斯诺克英国公开赛资格赛战报篮球场上画汽排球场地

,近些年就有《极速风流》(2013)、《极速车王》(2019)两部脍炙人口的佳作。

与以上两者不同的是,《F1:狂飙飞车》并非基于著名车手故事改编的传记片,而是一部从创作者的热爱土壤中生发出来的原创作品。

在完成《壮志凌云:独行侠》((以下简称为《壮志凌云2》))后,导演约瑟夫·科辛斯基又将关注点投向了赛车。经由汤姆·克鲁斯介绍,他联系了传奇车手、F1七冠王刘易斯·汉密尔顿,汉密尔顿对“拍一部最真实的赛车电影”的点子很感兴趣,最终成为《F1:狂飙飞车》的制片人之一和重要顾问。

此外,片中许多主创都来自《壮志凌云2》——克劳迪奥·米兰达依旧掌镜,汉斯·季默继续作曲,制片人还是杰瑞·布鲁克海默!原班人马的加盟不仅保证了影片的品质,更让《F1:狂飙飞车》仿佛是一部赛道版的《壮志凌云2》。

片中,桑尼·海耶斯(布拉德·皮特饰)曾是F1赛场上的潜力新星,却因一场意外受伤,退出职业舞台。三十年后,老朋友鲁本(哈维尔·巴登饰)联系了已成为自由车手的海耶斯,想让他指导新生代奇才车手乔舒亚·皮尔斯(戴姆森·伊德瑞斯饰),一同写下新的辉煌赛绩。而这也是海耶斯重回F1赛道证明自己的机会……

那么,如何拍一部能线赛车的极限速度的电影?导演科辛斯基对此颇有心得,他将曾装在战斗机上的摄像机进一步升级,与苹果和索尼合作开发出了体积更小、重量更轻的“赛车级”摄像设备,并在线大奖赛赛道上拍摄,颇为奢侈地让F1车手和观众客串了一回群众演员。

执导过《壮志凌云:独行侠》的约瑟夫·科辛斯基在好莱坞可谓炙手可热,沉迷电影工程技术的他这次将视线从战斗机转向了一级方程式赛车,与好莱坞又一巨星布拉德·皮特以及一级方程式赛车传奇车手刘易斯·汉密尔顿联手带来《F1:狂飙飞车》,誓要把观众带到线(世界一级方程式锦标赛FIA Formula 1 World Championship,简称F1)赛车驾驶座上,感受那让人肾上腺素飙升的极限竞速。

A:我一直对汽车和飞机很感兴趣——我在大学学的就是机械工程和设计,而一级方程式赛车的世界,可以说是工程、设计与人类极限表现的完美结合,这个世界让我着迷。我以前对F1并不了解,因为它在美国并不像在欧洲或南美那么受欢迎,但在疫情期间,我开始看Netflix纪录剧集《一级方程式:疾速争胜》,我被这个运动深深吸引了。

在这个赛场上,你的队友往往也是你最大的敌人,这在我看来是戏剧性故事的绝佳素材。所以我开始着手开发这部电影。

很幸运的是,我因为拍《壮志凌云:独行侠》(以下简称《壮志凌云2》)通过汤姆·克鲁斯认识了刘易斯·汉密尔顿,于是我问他是否愿意帮我一起完成这部电影,他也很爽快地答应了。这一切就是这样开始的,大约是四年前的事了,现在我们才终于来到终点。

Q:我想这大概是《F1:狂飙飞车》吸引很多赛车迷的地方——七届F1冠军刘易斯·汉密尔顿是本片制片人,与他合作是怎样的体验?他又是如何帮助塑造故事的?

A:感觉太不可思议了!能请到有史以来最伟大的车手来担任顾问,这是无与伦比的。他不仅在技术层面、驾驶细节以及赛车相关方面给予了我们莫大的帮助,还参与了故事和角色的创作,因为他在这个世界里摸爬滚打很多年,经历极为丰富。从最初开始,他就帮助我们一起打磨这个故事,在整个创作过程中,他都是我们非常宝贵的资源。

Q:最初筹备《F1:狂飙飞车》时,你有希望它与其它F1影片有什么不同之处吗?

A:刘易斯曾对我说,他从没看过哪部电影线的速度感。所以我当时就想,能不能把在《壮志凌云2》中开发的拍摄技术应用到赛车的世界中去?结果比我预想的要难得多,因为赛车对“轻量化”要求极高,你不能在车上增加太多重量,不然它就会变慢,而战斗机则能轻松携带大量摄影设备。

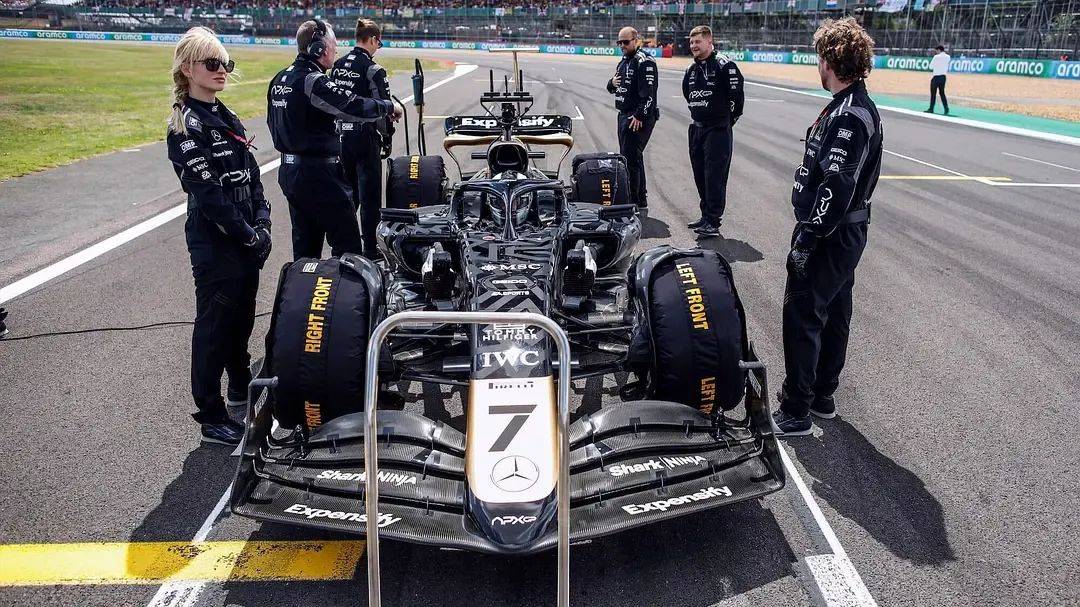

所以我们与索尼联合开发出了一套全新的摄影系统,把《壮志凌云2》运用的摄影系统进行小型化处理,变得更轻更紧凑,然后与梅赛德斯AMG F1车队合作,专门打造了一辆给这套摄影系统预留安装位置的赛车。我们总共造了六辆这样的赛车,目的就是尽可能捕捉F1的速度感和真实体验。我真正想做的,是让观众感受到坐进F1赛车里的感觉——这就是《F1:狂飙飞车》的核心目标。

Q:你提到本片进一步升级了《壮志凌云2》的拍摄技术,那么在视觉叙事方面最大的突破是什么?是如何让观众真正“坐进驾驶舱”的?

拍《壮志凌云2》时摄像机是固定的,所有飞行画面都是固定角度的,而这次我们与Panavision(美国著名摄影器材公司,成立于1954年)合作开发出一种全新的遥控摄像机支架,我们能够在拍摄赛道驾驶场面时从基站远程控制摄像机,可以左右摇动摄像机,跟拍演员的动作和赛车的动态。这是一次巨大的技术创新,我们花费了一整年的研发时间,所以我非常期待观众看到这个成果。

A:最大的挑战是时间安排,因为我们是在线现场拍摄。通常拍电影时,可能会用一整天时间来拍摄一个场景,但这次有时候我们只有几分钟的时间,因为一切都发生在真正的锦标赛期间——观众在看台上,赛车在起跑线上,车手们在走动。所以我们必须准备得无比充分,在极短的时间内完成拍摄。这需要大量的排练,几乎就像在排一出现场舞台剧,而在十万名观众面前完成“表演”,确实让人非常紧张。

Q:听上去太疯狂了!这种“实战”环境是否改变了你对这类影片制作方式的看法?

A:我认为,这类电影就应该且只应该如此拍摄。这非常令人兴奋,也非常刺激,因为你是在努力捕捉身处F1中的真实感受。对演员来说,这给场景注入了一种无法伪造的能量,虽然我们只有两三次的拍摄机会,但观众的欢呼、赛车的轰鸣和真正车手在场景中穿行的感觉,真的是太棒了!这种真实感是无可替代的。

Q:《F1:狂飙飞车》不仅仅是关于“速度”,它也关乎“场域”。每座城市、每条赛道都有独特的能量,你是如何捕捉这些不同的赛车文化与地理环境的?你自己最喜欢哪个赛道?

A:想要捕捉这种感觉,唯一的办法就是亲自去那里,所以我们去了九个不同的F1赛道。片中表现了十场比赛,开头是佛罗里达的代托纳24小时耐力赛,然后进入F1的世界,有九场不同的比赛,从银石赛道开始,到阿布扎比结束。

比利时的斯帕可能是我最喜欢的赛道。它是一条穿越森林的赛道,有一些最具标志性的弯道,包括著名的欧鲁日弯道(Eau Rouge),那是一个先下后上的盲峰,是F1最危险但也是最美丽的弯道之一。

Q: F1在全世界备受欢迎,但你是如何让这个故事令那些不熟悉F1的观众也产生共鸣的?

A:这是一个关于友谊、合作和救赎的故事,我觉得这些主题是每个人都能产生共鸣的。我们发现,我们拍了一部F1车迷们喜欢的电影,但更重要的是,那些对赛车一无所知的人也非常喜欢它,并且想在看完之后更多地了解F1。对我来说,这才是最令人兴奋的地方——你为人们创造了一种他们之前并不知道自己会有的兴趣,而这正展示了电影的力量。

A:有的。从电影角度来看,约翰·弗兰克海默1966年的《霹雳神风》(Grand Prix)是一个重要的参考点,它当年是在一级方程式比赛现场实地拍摄的,在真实赛道上和真正的车手一起拍摄,而且有些赛道和我们片中的还是一样的。虽然与现在的拍摄技术无法相比,但《霹雳神风》尽可能真实地表现比赛,对我来说,它是技术和情感上的一个重要标杆。

至于情感层面,给我印象最深的是关于艾尔顿·塞纳(有“车神”之称的巴西传奇车手,三届F1冠军,1994年于比赛中意外身亡)的纪录片《永远的车神》(Senna,2011),那是一部非常棒也是我非常喜欢的作品。

版权声明:本站严格遵守《信息网络传播权保护条例》,仅分享已标注来源的公开事实信息,不复制原创内容。若权利人认为内容侵权,请于30日内联系,我们将立即核实并删除。网站邮箱;leyu666@gmail.com 通知邮箱谢谢!